|

1945年生まれ酉年牡牛座です。

|

| HOME|ラジオ作品集|風力発電とソーラ発電 電子基準点|ラジオ作品集2 |ハムスターの飼育 |大文字 |測定器 |並3ラジオ |ラジオ作品集3 |ゲルマラジオ |ねこ |自己紹介 |掲示板 |MYブログ |ラジオ工房(外部リンク) |

|

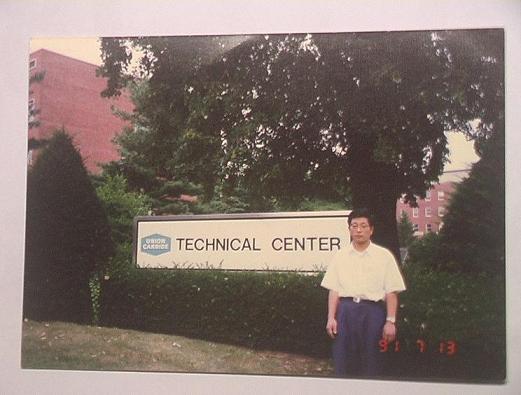

UNION CARBIDEでの写真 UNION CARBIDEでの写真 |

|

アメリカ ニュ-ジャージ州での装置立ち上げでの写真です。もちろん研究所の外です。内部は機密事項が多く写真撮影は禁止でした。 |

|

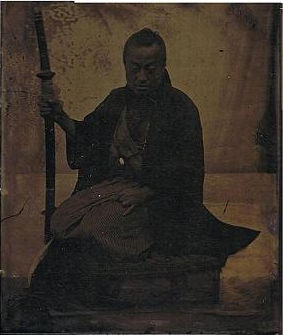

ご先祖様 ご先祖様 |

|

曾父です。御所の賄い頭でした。写真はガラスの乾板に感光されたもの。 |

|

鉄斎の掛け軸 鉄斎の掛け軸 |

|

我が家の家宝です。祖父が買ったものですが評価は分かりません。鉄斎が若い頃の作品です。 |

|

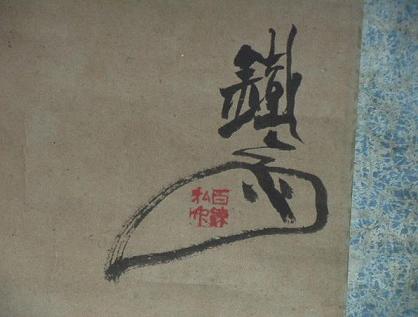

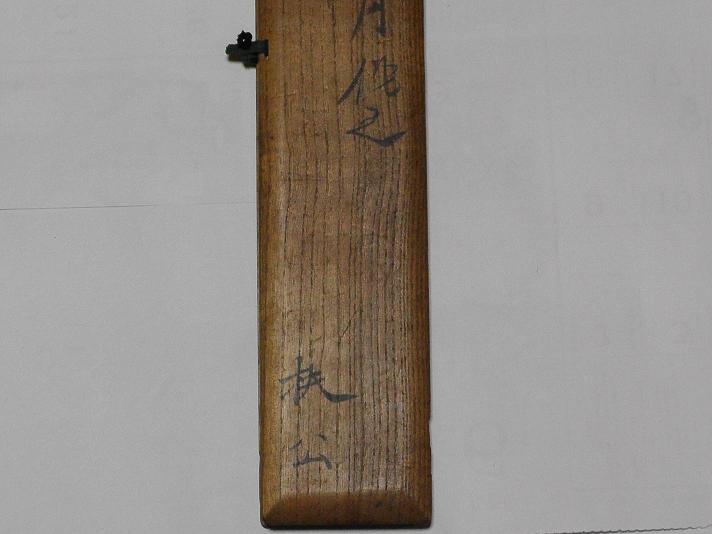

鉄斎の落款 鉄斎の落款 |

|

鉄斎の軸は偽物が多いらしいのですがお宝探偵団にでも出してみょうかな。 |

|

潮汲み人形 潮汲み人形 |

|

可愛い人形ですが菩提寺に寄付しました。 |

|

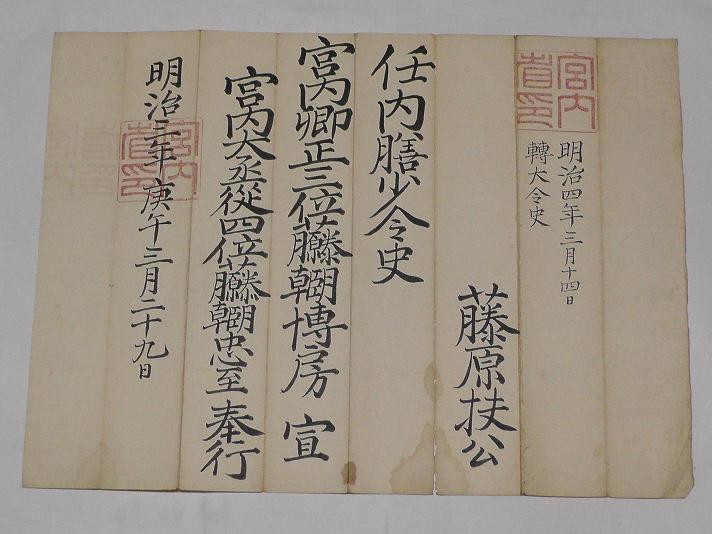

宣命枝 宣命枝 |

|

辞令が入れてある桐の板 |

|

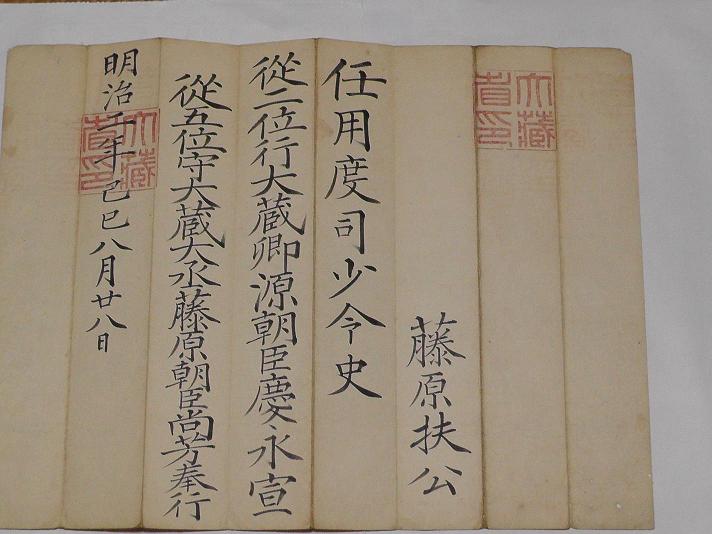

藤原扶公の文字 藤原扶公の文字 |

|

任命辞令の裏です。 |

|

任用度司少令史 任用度司少令史 |

|

明治二年八月二十八日任命 |

|

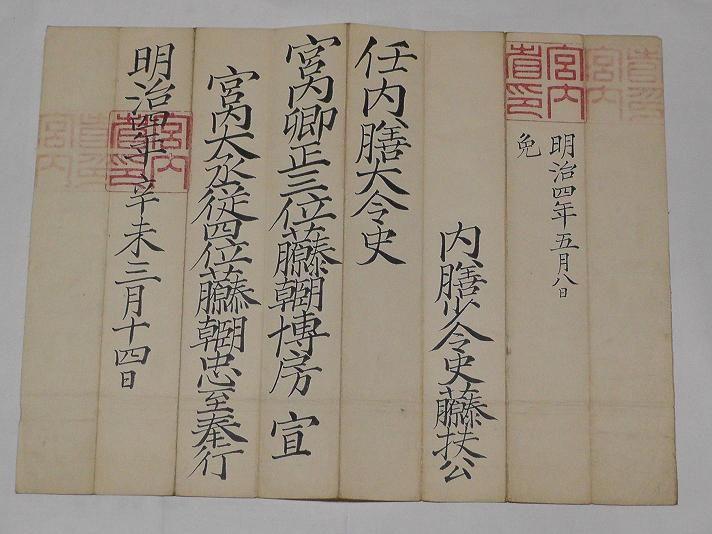

任内膳大令史 任内膳大令史 |

|

明治四年三月十四日任命 |

|

任内膳少令史 任内膳少令史 |

|

明治三年三月二十九日任命 |

|

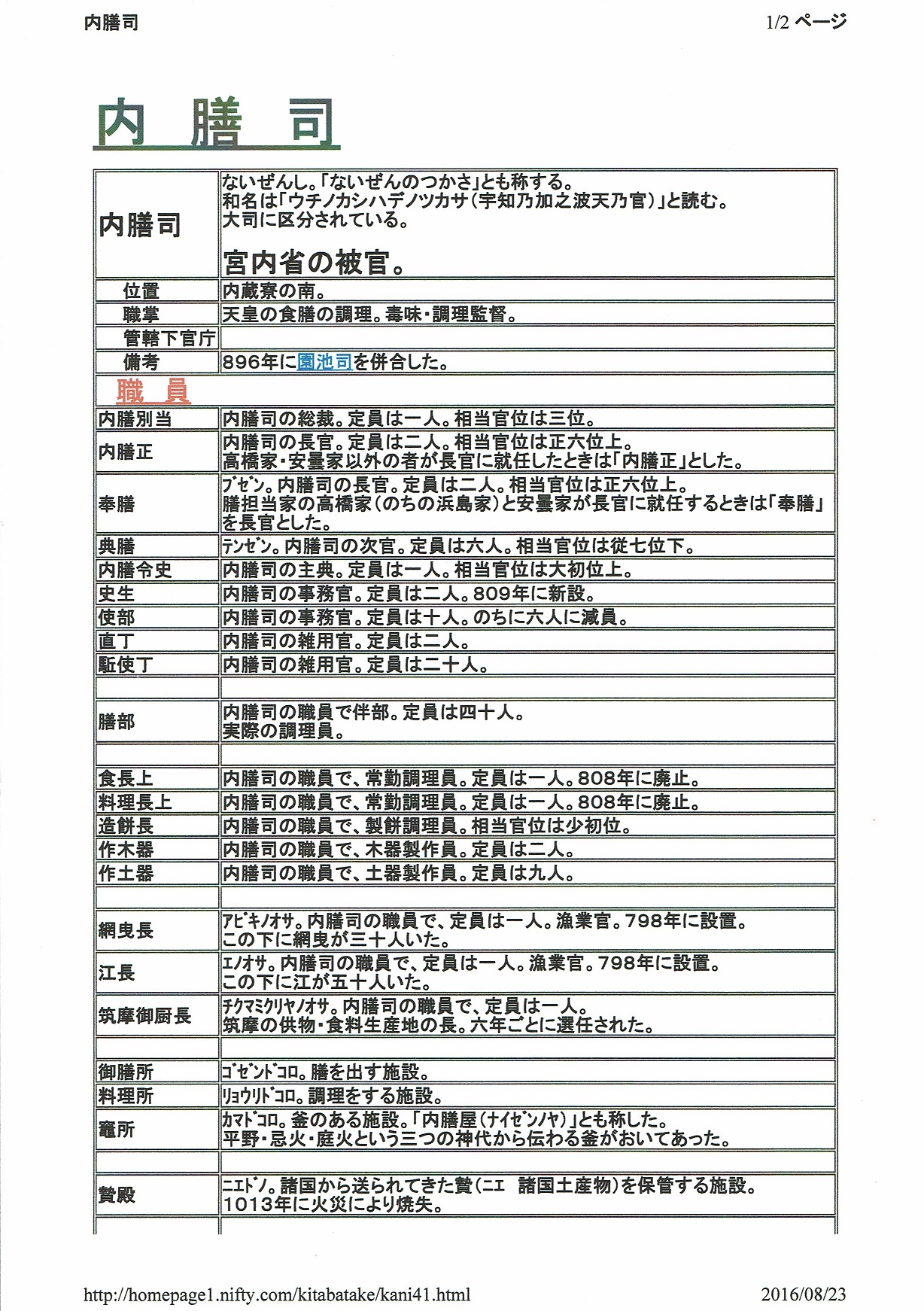

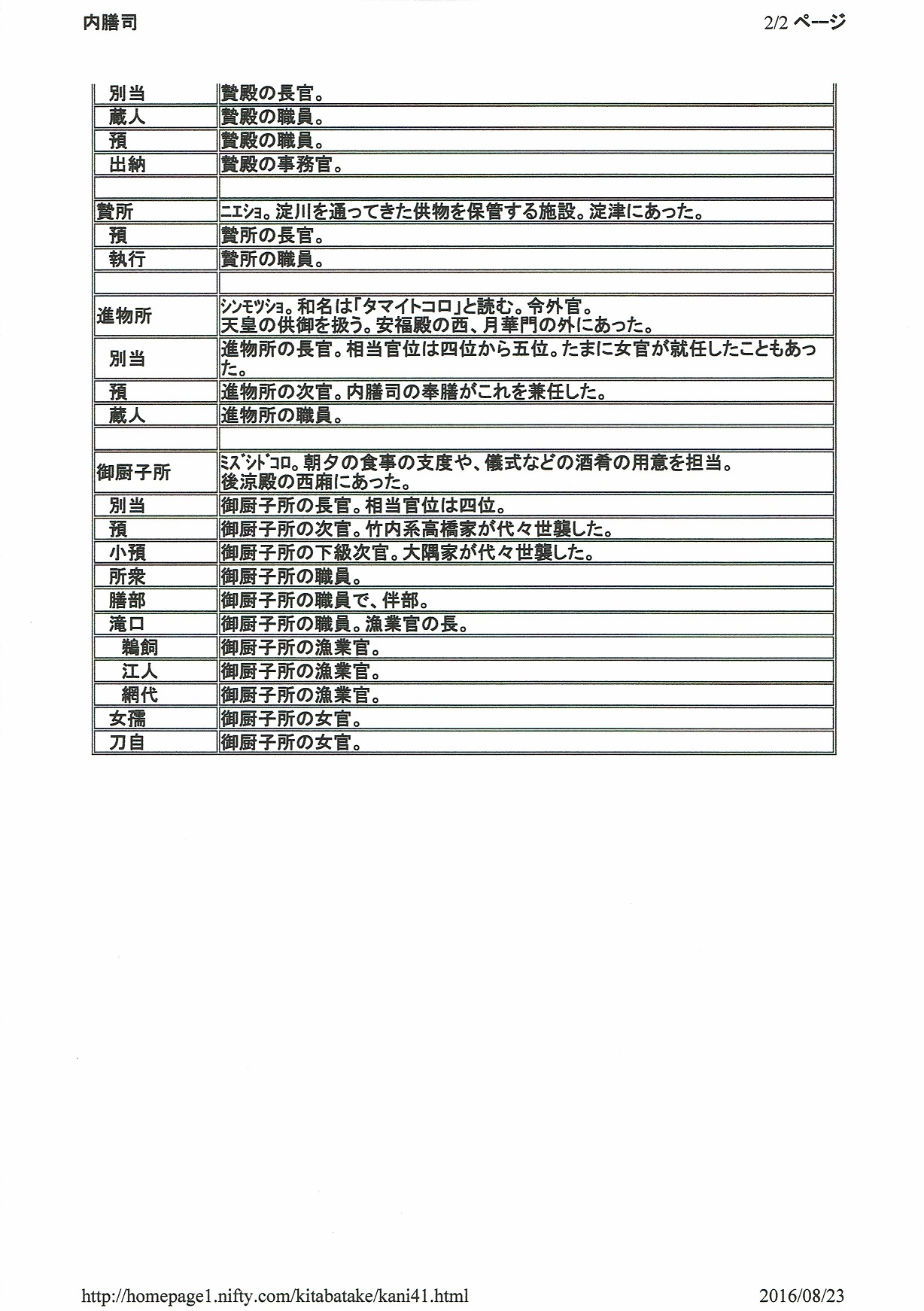

内膳司 宮内省の被官 内膳司 宮内省の被官 |

|

http://kitabatake.world.coocan.jp/kani41.html |

|

内膳司 内膳司 |

|

http://kitaka.cocolog-nifty.com/cocotii/ |

|

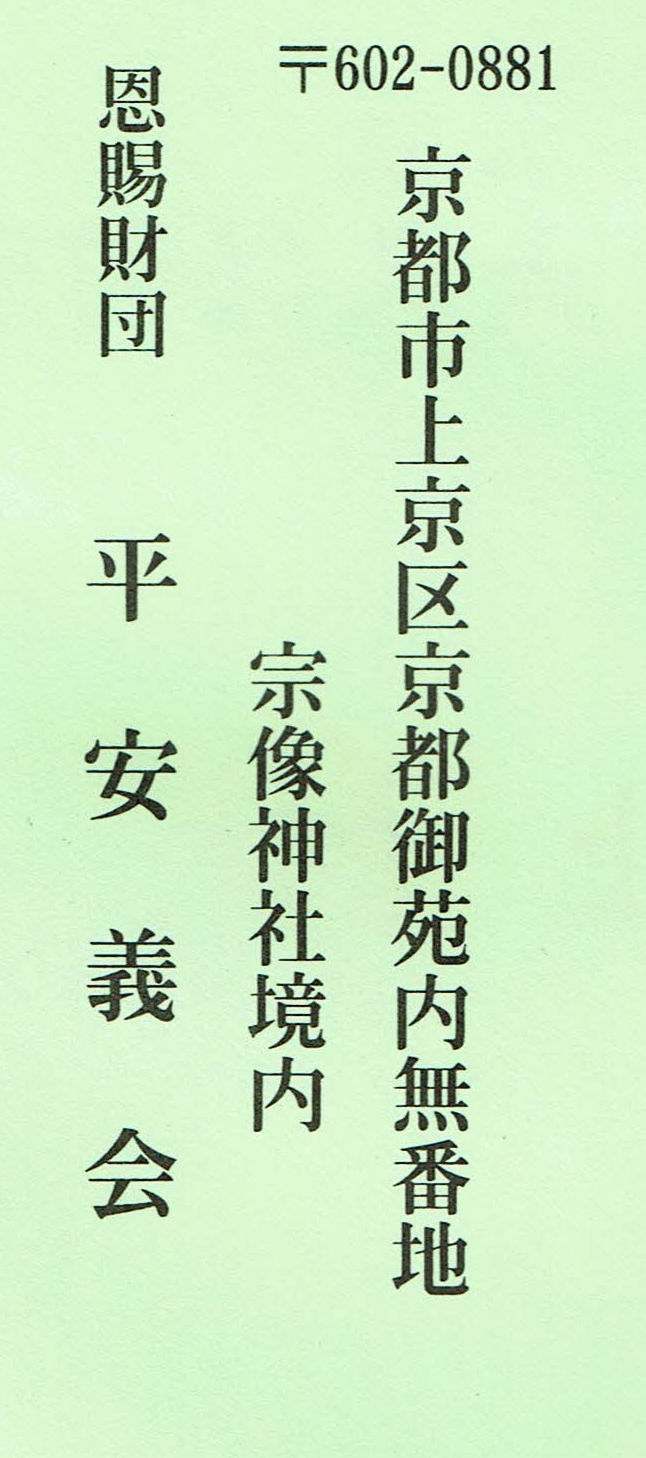

平安義会の沿革 平安義会の沿革 |

|

恩賜財団 平安義会の沿革

維新後、各藩にて夫々士族に授産の道を図ったが京都の官家士族には、その方策がとられ

なかった。

その故困窮し嘆く声が旧官家士族に拡がり、明治十一年に伊丹重賢、尾崎三良、桜井能監

等が三条太成大臣、岩倉右大臣の両公に説き、この事を陛下がきこしめされ、御手許金三

萬円を御下賜になった。

明治十二年七月一日付にて宮内郷徳大寺実則公より

1.無利息一五年据置の事。

2. 一六年目より向け一五年賦返納の事。

3. 右金額を依って資本金として京都旧官家士族貧困無産のもの漸次産業に就き候様、担任し成功を遂ぐべき事。

以上の達しと共に大宮御所の建物一部を戴いて烏丸今出川東入る処に移し産業誘道社を設立した。

授産場にて織物、陶器其の他の業種に就いたが、利益なく基本金の壱萬円を失ったので、

残金弐萬円で学校を設立しょうとして三条、岩倉両公に陳情し、その維持費を請願した。

有栖川 仁親王殿下が気の毒と思われ三条公と相談して陛下のお耳に入れ、宮内省より明

治一六年十月に今般平安学校設立の趣、きこし召され候に付、上京区第十一組常盤井田町

五四三番地御用邸貸渡の上、一六年より向ふ十ヶ年間年々二千四百円下賜候事、

但比の建物共無税にて貸渡候事との御達があった。そこで五名の設立委員で平安義校規則を作り授

産場の地所建物を引継ぎ官家士族子弟の教育を開始し、明治二四年五月平安義会を組織

し明治二十六年七月伊丹重賢を会長とした。

その後年金壱千二百円増額されたが、義校の維持困難となった為廃校し、積立金の利子及

恩賜金で官家士族の俊秀で高等教育を受け度き希望者に学資を貸与する事を決議し、宮

内大臣の許可を得て貸給費規則を設けた。

(以上は明治四十二年迄の経過であり、朝日新聞維新五十年記年号の所載より

抜粋したものであります)

|

|

リンク集 リンク集 |

アット・ホームページ アット・ホームページ |

ホームページ開設サービスです。 |

@nifty @nifty |

@niftyのトップページです。 |

サクサク作成君 サクサク作成君 |

カンタンホームページ作成ツール。 |

|

| HOME|ラジオ作品集|風力発電とソーラ発電 電子基準点|ラジオ作品集2|ハムスターの飼育|大文字|掲示板|MYブログ |

|

|

|

|